「みんな」のゲーム:「障がい者」とゲームをする・つくる

-

髙山瑞士,宗香菜子

0. あいさつ

はじめまして。立命館大学映像学部の宗と髙山です。私たちは、「障がい者とゲーム」というテーマのもとで調査を行い、その中で出会った人々の声や、実際の取り組みに焦点を当ててこの記事を執筆しました。

ところで、「なぜ一介の大学生が『404 Not Found』に記事を寄稿できているのか?」と不思議に思われた方もいらっしゃるかもしれません。その理由は、私たちが「社会連携プログラム」という立命館大学映像学部のキャリア形成科目を受講しているからです。この科目は、企業や学外機関と連携しながら、実社会における課題の解決を目指す実践型の授業です。今回の授業は、インディーゲームの祭典『『BitSummit』と連携しており、その施設理事でもある石川さんが講師を務めてくださっています。また、石川さんは『404 Not Found』のプロデューサーでもあり、そのご縁で、今回私たちの記事掲載に許可をいただいた次第です。

さて、私たちが「障がい者とゲーム」というテーマに取り組む中で、石川さんに相談をしたところ、障がいのある方とない方が一緒に遊べるゲームづくりを目指す団体『みんなのゲームラボ』をご紹介いただきました。この団体への取材を通して伺った言葉や取り組みからは、単なる「配慮」ではない、誰もが楽しめる遊びのあり方が見えてきました。

本稿では、ゲームと障がいの関係を多角的に捉え直しながら、共に遊ぶことの意味を探っていきます。それではさっそく、ゲームがもつ可能性について一緒に考えていきましょう。

1. はじめに

今日、ゲームは単なる娯楽にとどまらず、さまざまな場面で活用されるようになってきました。誰かと仲良くなるきっかけになったり、自分を表現する手段として用いられたりするほか、教育や医療の現場で取り入れられることも珍しくありません。技術の進歩にともない、ゲームはより身近で、より多くの人に開かれたものになりつつあります。

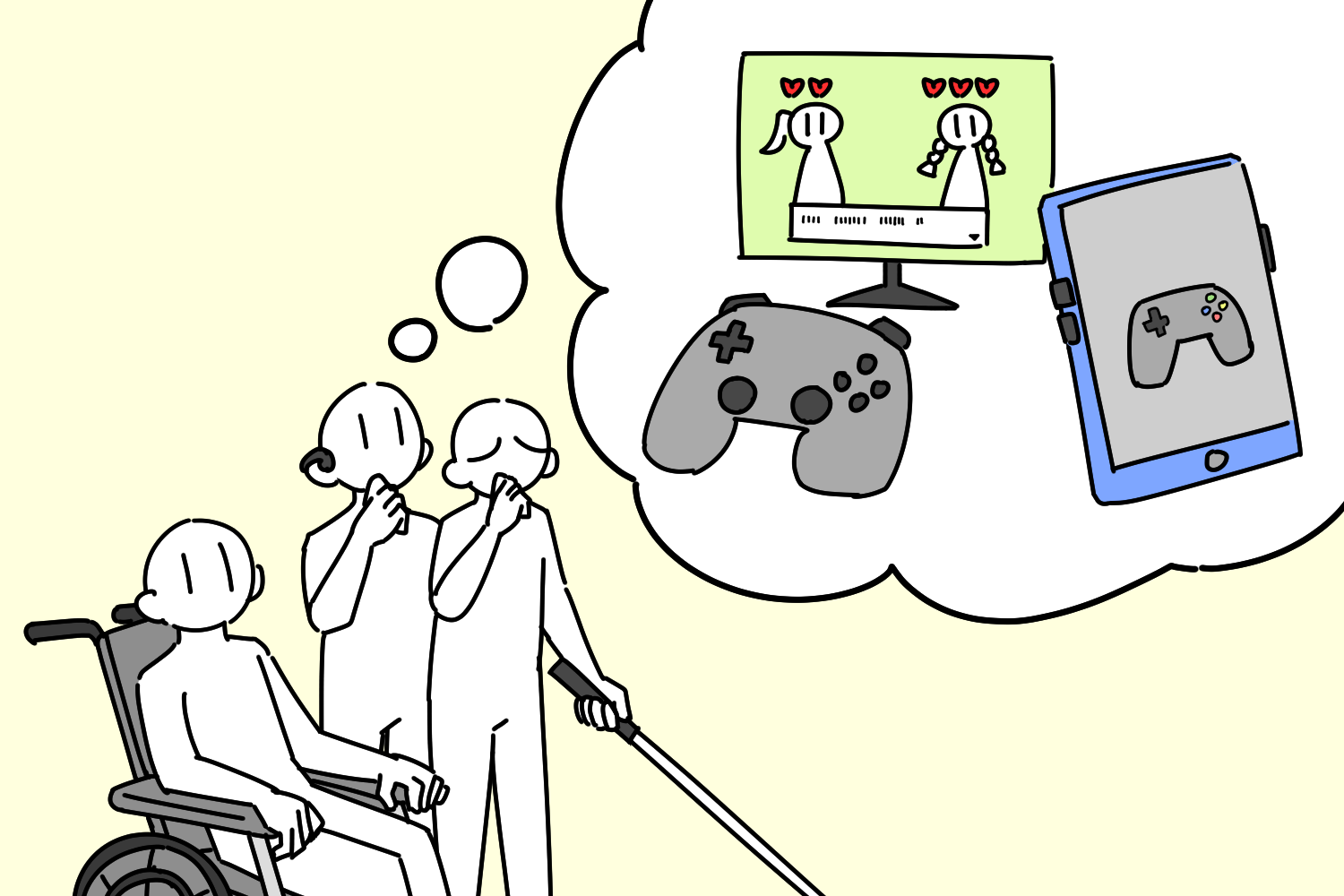

しかし、ここで一度考えてみたいことがあります。「多くの人に開かれた」とは、具体的に誰のことでしょうか。この「多くの人」には、聴覚に障がいのある方や、身体を思うように動かすことが難しい方も含まれているはずです。けれども、そのような方々にとって、ゲームは本当に平等に楽しめるものでしょうか。

本稿では、「障がい」と「ゲーム」の関係に焦点を当てて考察していきます。まず「障がい」とは何かを捉え直し、次に、実際にゲームを遊ぶ中でどのような困難が生じるのかを見ていきます。加えて、それらの困難に対してどのような工夫がなされているのか、当事者と開発者の双方の視点から取り上げながら、共に遊びを支える取り組みに注目していきたいと思います。

2. 「障がい」ってなんだろう

「障がい」と聞くと、まずは身体に関わる困難を思い浮かべる方が多いかもしれません。たとえば、耳が聞こえにくい、手や足が動かしづらい、といったことです。

しかし、近年では「障がいはその人の中にあるもの」ではなく、「その人と周囲の環境との関係性のなかで生まれるもの」と捉える考え方が広まりつつあります。たとえば、車いすを利用する人が階段しかない場所に行けない場合、それは本人の問題ではなく、その場所が車いすでの移動に対応していないという社会の側の問題とされます。

このような考え方の変化は、「医療モデル」から「社会モデル」への転換と呼ばれています。前者では、障がいは治療や補完の対象とされてきましたが、後者では「環境の側が変わることで、障がいが解消される場合がある」と捉えます。

この視点に立てば、ゲームを「どのように作り・遊ぶか」もまた、環境の一部として重要な要素になります。障がいのある方がゲームを楽しむうえで、どのような障壁があるのか、そしてそれをどのように取り除けるのか。このような問いかけが、現在ますます求められています。

3. ゲームとは何かを捉えなおす

本稿で扱う「ゲーム」は、主にテレビゲームやスマートフォンのゲームを想定しています。ただし、「ゲーム」という言葉には、ボードゲームやカードゲーム、身体を使った遊びも含まれるように、幅広い意味があります。

共通しているのは、自発的に参加し、遊びを通して他者と関わるという点です。ゲームは、楽しみや競争といった要素だけでなく、人と人とをつなぐ手段としても機能します。そのため、障がいのある方とない方が共に遊べる場をつくることが、よりよいゲーム体験につながります。

では、どのようにすれば「共に遊べる」環境がつくれるのでしょうか。次章からは、聴覚や身体の状態に応じた具体的な取り組みを取り上げながら、課題と可能性を考えていきます。

4. 視覚に障がいのある方のゲーム体験

画面を見ずにゲームをプレイすることは可能でしょうか。健常者がゲームをする際、視覚から情報を得ることは当たり前のように行われます。しかし、視覚から情報を得ることを前提として設計されたゲームは視覚障がい者にとってプレイし辛い内容になっています。

特に3Dで立体的にマップを駆け巡るようなゲームは、自分のプレイするキャラクターの位置が把握し辛い視覚障がい者にとって非常にプレイ難易度が高いものになっています。

では視覚障がい者に配慮されたゲームにはどのようなものがあり、またどのような工夫がされているのでしょうか。

視覚障がい者と健常者によるゲーム体験の差がない作品として、『リアルサウンド 風のリグレット』が挙げられます。この作品はジャンルとしてはノベルゲームに近いですが、よくあるノベルゲームと違い画面が存在しません。音声がメインとなっており、プレイヤーは要所で選択をしていくという形を取っています。

視覚障がい者が健常者となるべく同じようにプレイできるようにと配慮がされているゲームとしては、『ストリートファイター6』が挙げられます。この作品はサウンドアクセシビリティが充実しており、視覚障がい者向けに設定されたサウンドエフェクトによって相手との位置関係や撃った技の種類が判別できるようにされています。とある大会で、視覚障がい者のプレイヤーが健常者のプレイヤーに勝利したという例もあることからもサウンドアクセシビリティに対して非常に工夫して設計したことが窺えます。

5. 聴覚に障がいのある方のゲーム体験

音によって状況を伝えるゲームは少なくありません。たとえば、敵が近づく足音やキャラクターのセリフ、操作の成否を知らせる効果音など、音声情報が重要な手がかりとなる場面が多く存在します。

こうした情報が聞き取りにくい場合、ゲームの進行や物語の理解が難しくなることがあります。これに対応するため、近年では音声を文字で表示する「字幕機能」や、音の代わりに画面上に記号やアイコンを表示する仕組み、振動で状況を伝える装置など、さまざまな工夫が行われています。

しかし、重要なのは、すべての人に同じ方法が合うわけではないという点です。字幕を読み取るのが難しい方もいれば、視覚的な情報に頼りにくい方もいます。そのため、情報の伝え方を「一つに決める」のではなく、「いくつかの方法から選べる」ようにすることが大切です。

このような柔軟な設計は、ゲームの開発者側が工夫する部分であると同時に、プレイヤー自身が自分に合った遊び方を選択できるようにする「環境づくり」の一環でもあります。聞こえにくさが、ゲームを楽しむ上での壁とならないよう、両者の歩み寄りが求められているのです。

6. 身体を動かしにくい方のゲーム体験

続いて、手や体の動きに困難がある方がゲームを遊ぶ際に直面する課題について考えてみます。

最近のゲームは、複数のボタン操作や高速な入力が必要とされることが多く、身体に制限のある方にとっては操作そのものが高いハードルとなることがあります。

そのような中で、操作方法を工夫したゲームや、少ないボタンで遊べる仕組みが少しずつ広がっています。また、自分に合った入力機器を使用できるようにする取り組みもあり、専用のコントローラーやスイッチを導入することで、以前は難しかったゲームを楽しめるようになる例も増えています。

ここでも大切なのは、「できないこと」に目を向けるのではなく、「どうすればできるようになるか」を考える視点です。開発者による柔軟な設計、そしてプレイヤー自身の創意工夫。この両方がそろってはじめて、身体の状態に応じた豊かなゲーム体験が実現します。

7. 共に遊びをつくる:『みんなのゲームラボ』の取り組みから

これまで見てきたような配慮や工夫を、実際に社会に広げる活動を行っている団体もあります。たとえば、「誰もがいっしょに遊べること」を目指し、障がいのある方とない方の双方が参加できるゲームの紹介や開発を行っている市民団体の取り組みがあります。

この団体では、複雑な操作を避けた「簡単な操作で楽しめるゲーム」や、視覚・触覚を活かした体験型のゲームなどを取り上げています。さらに注目すべきは、ゲームづくりの現場に、実際に障がいをもつ方が参加していることです。利用者の視点から、「こうすれば遊びやすくなる」といった提案がなされ、その意見が具体的なゲーム設計に反映されています。

このように、「支援される側」ではなく、「遊びを共につくる存在」として関わる姿勢が、多様なゲーム体験の土台を支えているのです。

次章では、『みんなのゲームラボ』という団体へのインタビューを通して、実際の声や思い、そして具体的な工夫について詳しくご紹介します。現場で何が行われているのかを、一緒に見ていきましょう。

自己紹介

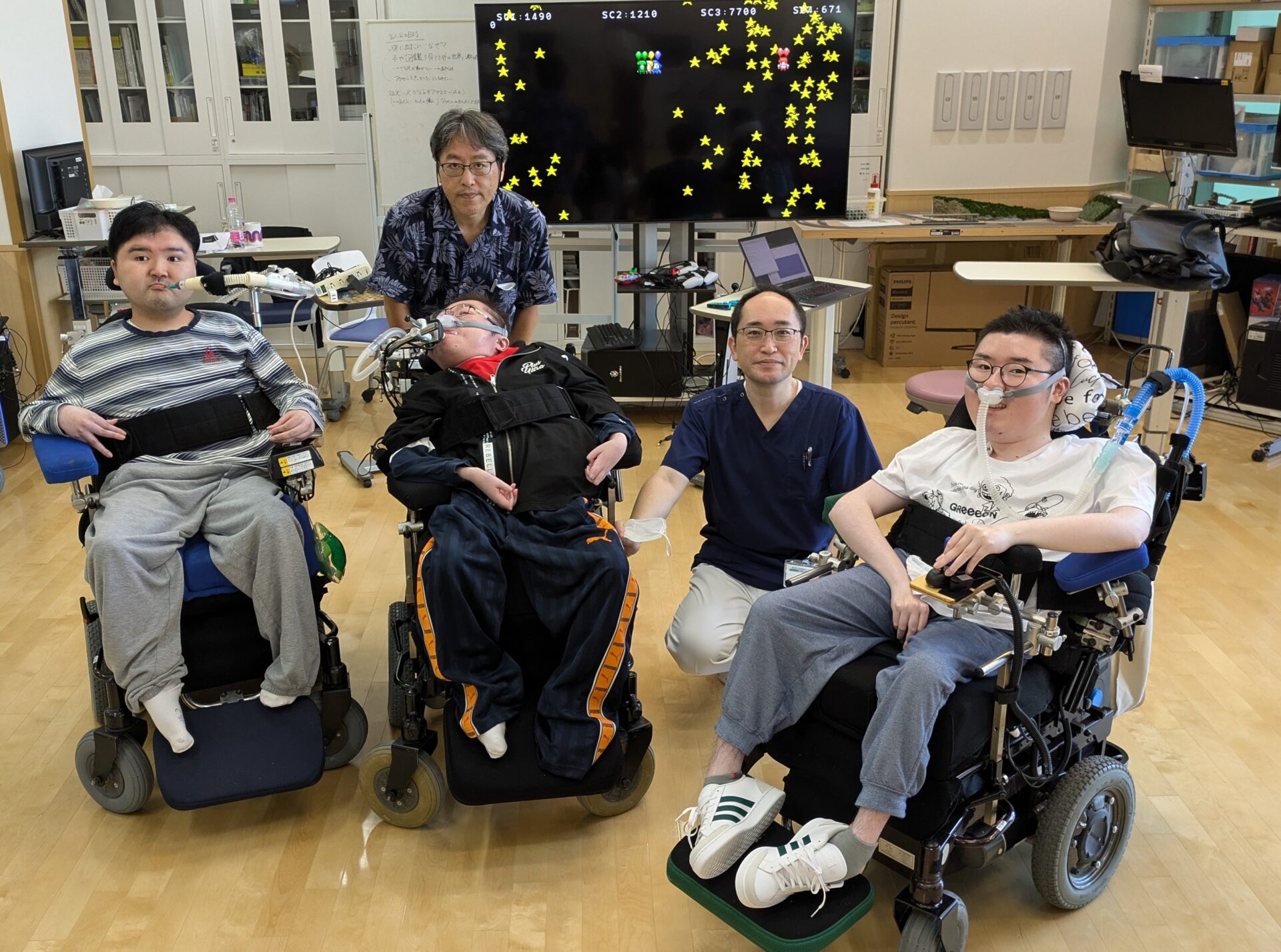

みんなのゲームラボを運営している中村司です。

僕はデュシェンヌ型筋ジストロフィーという病気で、北海道医療センターに入院していま

す。

現在23歳で、今年で入院して8年目になります。

高校1年生の頃からゲーム制作を始めました。当時、コントローラーの操作が次第に難しくなり、思うようにゲームを楽しめなくなってきたことから、「シンプルな操作でも楽しめるゲーム」を意識して作るようになりました。

その後、ユニーズ代表理事の田中先生の提案で、自作したゲームを院内で披露するようになりました。

さらに、東京国際工科専門職大学の小野先生や、株式会社スマイルブームの小林社長とのご縁をきっかけに、病院の外でも活動の幅が広がっていきました。

現在は、福祉施設や放課後等デイサービス向けにゲームを提供したり、eスポーツイベントや展示会向けにゲームを制作したりしています。

『みんなのゲームラボ』の活動背景・理念について

Q1

『みんなのゲームラボ』のサイトには「シンプル操作で笑顔を繋ぐ。」とあります。この言葉に込めた思いはどのようなものなのでしょうか?

A1

幼い頃、祖父に「ゲームは難しい」と言われ、一緒に遊べなかった経験があります。その体験をきっかけに、誰でも楽しめる新しいゲームの形を模索するようになりました。そうして生まれたのが「シンプルゲーム」です。シンプルなルールと操作でも、面白いゲームを目指しています。「シンプル操作で笑顔を繋ぐ」というスローガンには、操作の難しさに左右されることないシンプルゲームを通じて、誰もが気軽にゲームを楽しめるようになってほしいという願いを込めています。

Q2

『みんなのゲームラボ』のサイト立ち上げのきっかけ、設立当初のエピソードなどがあれば教えてください。

A2

田中先生を通じて小野先生とつながり、子ども向けスポーツイベントで展示する「1つのボタンで操作できるゲーム」の制作を依頼されました。

完成したゲームはイベント当日、子どもから大人まで多くの方にプレイしてもらうことができました。

この経験を通じて、自分のゲームが人の役に立つ喜びを初めて実感しました。

せっかく作ったゲームをイベント1回だけで終わらせてしまうのはもったいないと感じ、田中先生の協力のもと、Webで公開するために『みんなのゲームラボ』を立ち上げました。初めてのWebページ制作で苦労もありましたが、今では多くの方に支えていただき、掲載ゲームも少しずつ増えてきました。

これからもゲーム制作を続けながら、「誰もが楽しめるゲーム」を届けられるよう、活動の幅を広げていきたいと思っています。

Q3

障がいを持つ当事者がゲームの開発に携わる意義をどのように考えていますか?

A3

健常者の方がゲームを開発する際、障がいのある方にとって遊びやすいゲームを目指していても、いざ当事者が実際にプレイしてみると「うまく操作できない」「思ったように遊べない」という意見が出てくることがよくあります。その点、僕たちの場合は当事者自身がゲームを制作しているため自分たちの感覚や意見をそのまま反映することができます。そのため、よりプレイしやすく、障がいのある方に寄り添ったゲームを届けることができると思います。

『みんなのゲームラボ』での活動内容、ゲームについて

Q4.

『みんなのゲームラボ』サイト設立時の反応について教えてください。

A4.

サイト設立当初は、特別大きな反応があったわけではありませんでした。

そんな中、先述した作業療法士の田中先生と東京国際工科専門職大学の小野先生が、eスポーツイベントや福祉施設などで『みんなのゲームラボ』を紹介してくださったことで、徐々に認知が広がっていきました。

現在では、福祉施設や放課後等デイサービスでゲームを使っていただいたり、時々お問い合わせをいただいたりと、知っていただく機会も増えてきています。

Q5.

反響が大きかったゲーム作品について教えてください。

A5.

eスポーツイベントで特に反響が大きかったのは、『ユニーズボール』というゲームです。コーディング学習に使用されるScratchの拡張機能「ビデオモーションセンサー」を使っていて、体の動きで操作できるのが特徴です。「ビデオモーションセンサー」は、Webカメラに映った体の動きを読み取って、それをゲーム内の操作に反映するという仕組みになっています。ルールはシンプルで、体を動かして画面上のボールを赤い線に当たらないように跳ね返していき、5回当たるとゲームオーバーになります。直感的に操作できるので、小さなお子さんから大人まで幅広い世代の方に楽しんでもらえました。

また、福祉施設や放課後等デイサービスで特に人気なのが『つなひきゲーム』です。2対2のチーム戦で画面上の国旗を自分の陣地に引き込めば勝ちというシンプルなルールで、操作もボタンを連打するだけとなっています。知的障がいなどでルールの理解が難しい方でもボタンを連打するだけで参加できるため、多くの方に楽しまれています。

どちらのゲームも、プレイヤーだけでなく、見ている側も楽しめる点が魅力です。

Q6.

『みんなのゲームラボ』ではシンプルな操作性のゲームを制作されていますが、技術面・デザイン面で工夫されている点はありますか?

A6.

シンプルな操作性のゲームを作るうえで1番大切にしているのは「ワンボタン操作であること」です。ワンボタンであれば障がいのある人に限らず、ゲームに慣れていない人や高齢の人にとっても操作しやすいゲームになると思います。

ただ、それは誰にでも当てはまる訳ではありません。例えば、障がいによってボタンをタイミングに合わせて早く押すのが苦手な方やボタンの長押しが難しい方、ゲームのルール理解が難しい方などがいます。そういった方でも遊べるように、自分に合った難易度や操作方法を選べる仕組みなど、様々な配慮の方法を常に考えていきたいです。

障がいのことは自分たちが一番わかっていると驕らず、誰一人としてゲームで遊べないと

諦めてしまうことがないように、身体的特性についても理解を深めていきたいと考えています。また、操作を簡単にするだけではなく、ゲームは面白いことが大事なので、アイテムを取り入れて戦略性を加えるなど、つい夢中になって遊んでしまうような要素も取り入れています。デザイン面では、見えづらさを抱えている人もいるので、色の組み合わせに配慮しながらエフェクトや演出を華やかにしたり、BGMや効果音からも楽しさを感じられるようにしたりしてプレイする人だけでなく見ている人も一緒に楽しめるように意識しています。

Q7.

eスポーツイベント等での活用や今後の展開に関して、どのように考えていますか?

A7.

2025年9月25日(木)から開催される東京ゲームショウでは、初の試みとしてゲームアクセシビリティに特化した展示エリア「オールアクセシビリティコーナー」が設置されるそうです。ゲームアクセシビリティへの関心が高まる中で、今後は『みんなのゲームラボ』がその中心に立ち、積極的にイベントへ出展していけたらと考えています。

イベントを通じて、年齢や障がいの有無に関係なく、誰もが気軽に楽しめる「シンプルゲーム」の魅力をより多くの人に伝えていきたいです。

ゲーム開発やサイト運営について

Q8.

制作者(障がいのある方・健常者の方)の関わり方や開発体制について教えてください。

A8.

僕を含む障がい当事者4人で『Unigames』というチームを組み、それぞれが個人でゲーム制作を行っています。月に1回ほどは全員でリモートミーティングを開き、制作の進捗を報告し合ったり、意見交換をしたりしています。1人での制作は行き詰まることもありますが、仲間の意見によって視野が広がったり新たなヒントを得ることができたりすることも多く、互いに刺激を受けながらモチベーションを高め合える大切な時間になっています。

協力してくださっている健常者は、東京国際工科専門職大学の小野先生です。小野先生にはアドバイザーとして、企画・プログラム・デザインなど幅広い面でアドバイスをいただいています。また、完成したゲームをイベントで展示したり、福祉施設や放課後等デイサービス

の利用者の方々に実際にそのゲームを遊んでもらったりと、僕たちに代わって外部での発信活動を担ってくださっています。そうした様子を撮影・共有していただけることで、病院から出られない僕たちも現場の反応を知ることができています。

現在は病院内で暮らすメンバーで構成されていますが、今後は活動を通して全国各地で生活している障がい当事者の方々ともつながり、ゆくゆくは仲間を増やしていけたらと考えています。

Q9.

「アクセシビリティ」と「楽しさ」の両立において意識していることについて教えてください。

A9.

「アクセシビリティ」にこだわりすぎて「楽しさ」が損なわれてしまっては本末転倒だと思っているので、まずは自分自身が遊んでいて楽しいかどうかを意識しながら制作を進めています。

また、チームの仲間や小野先生、実際に遊んでくれた方々の感想や意見にも耳を傾け、客観的な視点を取り入れながら改善を重ねています。

「自分が楽しいと思えること」と「他者からの声」の両方を大切にしながら、「アクセシビ

リティ」と「楽しさ」が両立したゲームづくりを目指しています。

アクセシビリティに配慮したゲームを作成することの社会的意義と今後の展望について

Q10.

『みんなのゲームラボ』サイトには「誰もが楽しめるゲームを紹介」とあります。「誰もが楽しめるゲーム」が社会にもたらすものについてお聞かせください。

A10,

僕は、ゲームをきっかけに新しい友達ができたことがあります。

この経験を通して、ゲームは人と繋がるためのツールだと考えるようになりました。

僕たちが制作している「シンプルゲーム」も、その役割を果たすことができれば、障がいの有無や年齢に関係なく、新たな繋がりが生まれ、多世代交流や共生社会にも繋がっていくのではないかと思います。

Q11.

進行中のプロジェクトや今後チャレンジしたいことなどはありますか?

A11.

進行中のプロジェクトは2つあります。

1つ目は、『みんなのゲームラボ』の改善作業です。これまではゲームの掲載が中心でPCでの遊び方については詳しく記載していなかったので、説明ページを追加したり、より使いやすいサイトになるように構成を見直したりしています。

2つ目は、掲載ゲームの制作です。ゲームの掲載数を増やすために『Unigames』のメンバーがそれぞれ新作の制作を進めています。

今後チャレンジしたいことは3つあります。

1つ目は、「シンプルゲーム」を実際に体験してもらう場として、『みんなのゲームラボ』主催のゲーム大会を開催することです。病院や福祉施設などにいて外出が難しい方々にも参加していただけるように、オンライン形式での開催を目指しています。

2つ目は、ゲームで遊ぶために必要な支援機器などの情報を発信していくことです。インターネット上ではそうした情報がまだ少なく、必要としている方に届いていない現状があります。『みんなのゲームラボ』が発信の場となることで、より多くの人に情報を届けられたらと考えています。

3つ目は、一緒に活動してくれる仲間を募集したいです。実際にゲームで遊ぶためには物理スイッチや『Flex Controller』などのスイッチインターフェイスが必要ですが、市販品は高価で気軽に購入できない状況にあるので、低価格でレンタルや購入できる仕組みを整えたいと思っています。そのために必要な準備や運営方法などを一緒に考えてくれる仲間を探しています。

また、『みんなのゲームラボ』の運営や改善作業は基本的に僕1人で行っていて、田中先生にサポートいただきながら進めていますが、人手が足りていない状況です。そこで、一緒に作業してくれる人を募集して、『みんなのゲームラボ』をより多くの仲間と共に作り上げることができたら嬉しいです。

Q12.

今回のBitSummit内での展示・取材を通して期待する事柄について教えてください。

A12.

展示や取材を通して、「障がいがあってもゲームを作ることができる」ということを、多くの方に知ってもらいたいです。 また、「ゲームは難しい」「障がいがあるから」と諦めている方に、シンプルゲームの存在を知ってもらい、実際にゲームをプレイするきっかけになってくれれば嬉しいです。

そのためには『みんなのゲームラボ』の認知を広める必要があるので、これからは積極的に情報を発信していきます。

もし『みんなのゲームラボ』の活動に興味を持ってくださった方がいれば、障がいの有無に関わらず仲間を募集していますので、ぜひ気軽にお問い合わせください!

今後とも『みんなのゲームラボ』をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

中村司さん、ありがとうございました。今後の『みんなのゲームラボ』の活動に注目ですね!

この記事が、読者の皆様が新たな知見を得るための一助になることが出来れば幸いです。

==========

また、この場をお借りしまして『404 not found』での掲載やインタビュー先の紹介をしてくださった石川武志さん、インタビューにお答えいただいた中村司さん、社会連携プログラムで指導をしてくださった井上明人先生に感謝を申し上げます。

Player

立命館大学映像学部3回生

髙山瑞士,宗香菜子

09(ゲーム)ゼミ所属